4月26日,厦门大学新闻传播学院本科2024级“学而第一”班十三名师生怀着对中国古代海洋文化的浓厚兴趣,在班主任苏俊斌老师的带领下来到了位于泉州市丰泽区东湖街的国家一级博物馆泉州海外交通史博物馆进行实地参观学习。这次活动不仅让学生们深入了解了宋元时期泉州作为东方第一大港的辉煌盛况,还激发了同学们探寻中国与海上丝绸之路沿线国家文化传播历史的学术热情。

在志愿讲解员雪伦老师的引领下,“学而第一”班的学生们首先从一幅幅古代地图认识了泉州独特的地理情况:西北多山地丘陵,东南沿海拥有绵长且曲折丰富的海岸线,这为木帆船停泊提供了理想条件。这种得天独厚的地理位置,使得泉州成为了古代中国与世界交流的重要门户。

博物馆里的历史图片、出土文物、情景再现等陈设犹如时空隧道,让同学们穿越回到了13世纪马可·波罗笔下“世界最大的港口之一,大批商人云集这里,货物堆积如山……”的刺桐港,体验了泉州作为海上丝绸之路起点和世界海洋商贸中心的独特魅力。特别是馆内展示的从宋代到元代期间,泉州与世界各国通商贸易、中华文化与各国文化交流互鉴的历史证据,如波斯孔雀蓝釉陶灯等珍贵展品,反映了不同文化间相互影响融合的过程。来自印度尼西亚、菲律宾以及马来西亚的留学生同学,都惊奇地在古代航路图上找到了自己的国家。

此外,学生们还了解了开元寺双塔、天后宫等背后所蕴含的文化价值和社会意义。特别是关于妈祖信仰在全球华人社区中的深远影响,更是让每一位同学都感受到了中华传统海洋文化的独特魅力。妈祖不仅是“海上救援队长”,更是慈爱无限、有求必应的“神明妈妈”。妈祖实际上成为了具有中华传统文化特色的人格化的海洋象征。特别值得一提的是,在参观过程中,同学们还体验到了泉州多元宗教文化的独特风貌。无论是伊斯兰教清真寺、印度教寺庙,还是基督教教堂,都在这里和谐共存,体现了中华文化的包容与开放精神。这种多元文化的交融,不仅体现在建筑风格上,更渗透到了日常生活的方方面面。

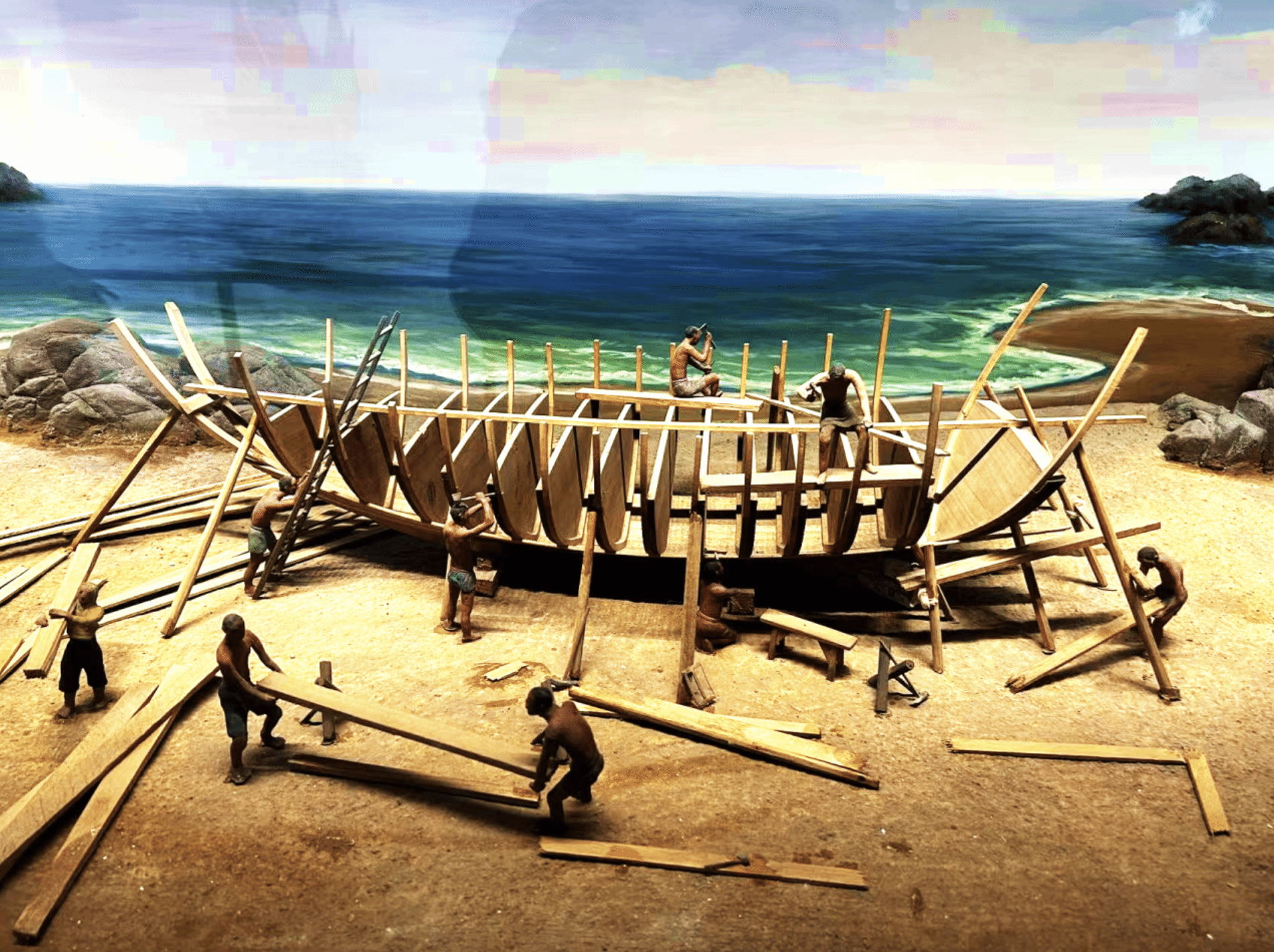

中国舟船世界展区里各式船体模型琳琅满目,既有新石器时期的河姆渡遗址中的葫芦与独木舟展示,也有便于制作的竹筏与木筏,还有中国古代具有重要交通价值的长江黄河船。各个时代的船模清晰展现着中华民族探索海洋、走向海洋的历史足迹,其中具有水密隔舱技艺的尖底福船模型特别让同学们驻足观看(2010年,“中国水密隔舱福船制造技艺”被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”)。

在这里,同学们了解到福船是福建沿海一带制造的享誉世界的海船,是中国古代远洋木帆船的优秀代表。南宋名臣吕颐浩在《论舟楫之利》中指出:“海舟以福建船为上。”泉州不仅是我国历史上一个重要的古港,还是宋元时期的造船重地,北宋中期泉州就已“每岁造舟通异域”。泉州船舶从鸟船发展成为应用水密隔舱技术建造的、具有优良航行性能的福船船型,并成为海上丝绸之路的主力船舶,也成就了泉州当时世界海洋商贸中心的地位。

赖伟超同学感慨道:“通过这次参观,我深刻体会到了泉州作为古代海上丝绸之路起点的重要性。每一件文物都承载着一段历史,每一个故事都诉说着一段传奇。我们要珍惜这些宝贵的文化遗产,让更多的人了解和认识这段光辉的历史。”

此行参观泉州海外交通史博物馆不仅增进了对“海洋连通世界”的体会,更加深了对中国古代海洋文明的认识,同时也增强了大家对于传承保护并弘扬中华海洋文化的责任感。“学而第一”班的同学们纷纷表示,将把此次参观所得融入到未来新闻传播专业的学习与创作中,用实际行动为传播中华优秀海洋文化贡献自己的一份力量。

文 | 马媛 黄雄业

图 | 黄雄业

编辑 | 韩沛妮

初审 | 李琳 许愿

终审 | 苏俊斌